前回の業葉(なりは)神社の西側が十九番札所 光照院。

境内はひと続きといっても過言ではありません。

写真は、一旦公道に出てから光照院観音堂参道を眺めたもの。

右側に「御本尊聖観世音菩薩」の石標、左に本尊の解説が立てられています。

半田町史には観音堂について以下のように書かれています。

「慶長(1596-1615)以前には創立されていたものとされ、本尊聖観世音菩薩は八幡宮(業葉神社)の地佛として社と同時期に建立し、当初は八幡社の社務を務めていたが、徳川時代に光照院の付属となった。

天保6年(1836)12月、光照院は観音堂と山門を除き焼失、この際に書類や什器なども悉く灰と化した。

その後、伽藍が再建されるのは弘化4年(1847)という、伽藍にあって最も古いのがこの観音堂である。」

秘仏聖観世音菩薩立像の解説。

「聖観世音菩薩像」について、聖徳太子作や漁師の網にかかったものなど口伝があるようですが、その部分に関して、半田市誌・半田町史にはそうした記録はなかった。

この解説には藤原期から鎌倉期の作とあるので、聖徳太子作とするには少し無理がありそうです。

寄棟瓦葺平入の木造建築で、正面に一間向拝が付くもの。

手前には「南無観世音菩薩」の赤い幟と南無阿弥陀仏と刻まれた石標が立てられています。

堂の左には宝珠を持つ赤い大師像、更に左には前鬼と後鬼を従えた役行者像が安置されています。

観音堂から19番札所 前明山 光照院へ。

右が本堂で、左の方形重層造りの建物が弘法堂。

「半田市誌」、「半田町史」によれば、光照院は浄土宗浄楽寺の末寺で、創建は安土桃山時代の慶長10年(1605年)、空念専慶上人により開創され、本尊は阿弥陀如来。

伽藍は弘化4年(1847)に再建、明治40年(1907)弘法堂建立、平成23年(2011)には庫裏をはじめとした伽藍整備が行われている。

広い芝生の庭にはイスやテーブルが置かれ、歩き疲れた体を癒してくれます。

弘法堂。

方形瓦葺の木造の重層建築で正面に一間向拝が付く、右手に「抱き大師」が安置されています。

光照寺のものと外観は似ていますが、この堂は明治時代に立てられたものなので、光照寺のように寺格が問われる事はなかったことだろう。

薬井門全景。

天保6年(1836)の火災では観音堂とこの薬井門だけが難を逃れたという。

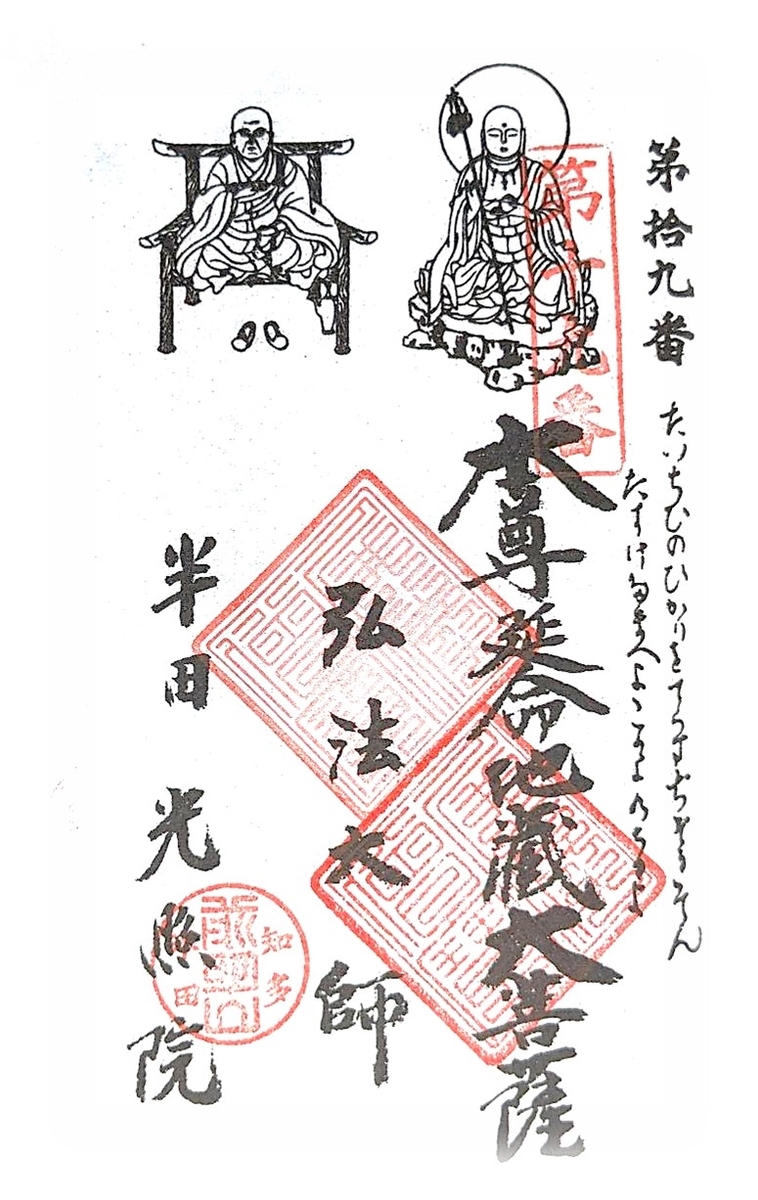

だいじひの ひかりをてらす じぞうそん たすけたまへよ このよのちのよ

宗派 / 西山浄土宗

開創 / 空念専慶上人

開創年 / 慶長10年(1605)5月

本尊 / 阿弥陀如来

所在地 / 半田市東本町2-16

参拝日 / 2025/03/15

業葉神社から光照寺徒歩ルート / 南へ1.7㌔、約20分

参拝日 / 2025/03/15

・ 愛知県 知多四国巡礼 第3回:五十四番札所 海潮院

・ 愛知県 知多四国巡礼 第3回:番外札所 亀宝山 東光寺

・ 愛知県 知多四国巡礼 第3回:番外 清涼山 海蔵寺

・ 愛知県 知多四国巡礼 第3回:十八番札所 光照寺

・ 愛知県 知多四国巡礼 第3回:斐芽(ひめ)の祠と業葉(なりは)神社