この神社が地域、氏子からも崇拝されているのが伝わってきます

境内の手入れの良さだけでなく、社殿整備も円滑に行われているようです

注ぐ清水は澄み、気持ちよく清める事が出来ます

尾張造りの拝殿は破風と向拝が施され、軒は優雅に反りバランスが整った外観

尾張造りの拝殿は破風と向拝が施され、軒は優雅に反りバランスが整った外観

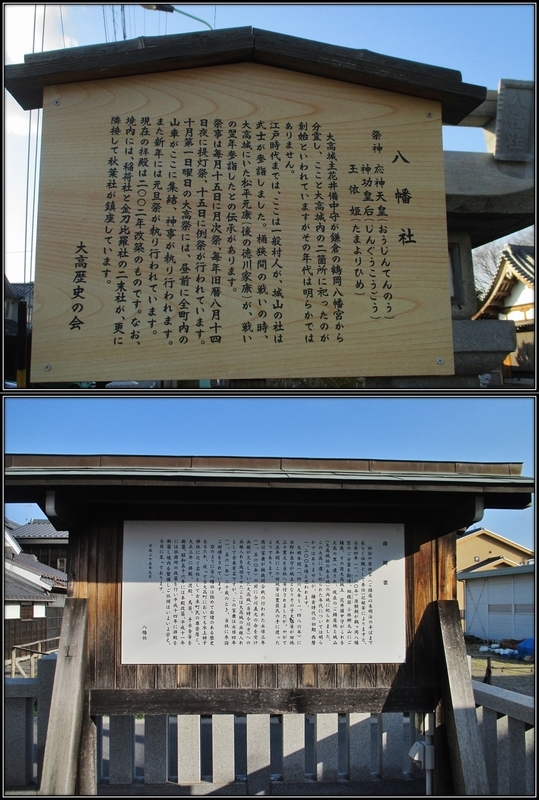

八幡社祭神 / 応神天皇、神功皇后、玉依姫

由緒

明治半ばまで社職を務めた原田家の記録によると

1180年(治承4)源頼朝により鶴岡八幡宮の分霊を勧請、相模国小林郷丸山に鎮座

後に大高城主の花井備中守により大高に遷され、ここ町屋川と大高城跡のあった城山に祀られたのが1200年頃と言われる

当時の城山の八幡社は武士の社で町人の参拝は叶わず、ここ町屋川の八幡社が町人の社の位置付けだったようです

1560年(永禄3)の桶狭間の合戦の前に、今川義元の命を受けた家康(松平元康)は兵糧の欠乏した大高城に兵糧を運び込むことに成功、大高の兵糧入れとして知られることになる

桶狭間の合戦から1年後の1561年(永禄4)、20歳の家康はここ大高の地を訪れ町屋川の八幡社に参詣、祈祷したとされる歴史のある神社です

やがて大高城は廃城となり、尾張藩家老の清水家がここに館を構え移り住むも、明治に入り売却されると共に城山の八幡社は廃れていきます

反面、町人の町屋川八幡社は氏子により代々守られ続け現在に至っています

拝殿は渡殿と共に1914年(大正3)に新築、2002年(平成14)建替えられた新しいもの

本殿は1981年(昭和56)、社務所も1999年(平成11)に改築を受けた様です

本殿は千木が見える程度で全体は窺えません

拝殿右に三社が祀られています

左が稲荷社

玉砂利の敷きつめられた広い神域に楠木の御神木

その前にポツンと祀られています

玉砂利の敷きつめられた広い神域に楠木の御神木

その前にポツンと祀られています

中央に金刀比羅社

拝所の屋根が社まで伸び覆殿の様になっており、その下に祀られています

拝所の屋根が社まで伸び覆殿の様になっており、その下に祀られています

右が川向秋葉神社

前の二社は塀で囲われていますがこちらは少し違っています

どこからか移されてきたものなのか?

川向の地名を調べて見ました、川向と付く場所は神社南に川向公会堂があるものの、地名としては現在見当たりません

前の二社は塀で囲われていますがこちらは少し違っています

どこからか移されてきたものなのか?

川向の地名を調べて見ました、川向と付く場所は神社南に川向公会堂があるものの、地名としては現在見当たりません

杜を形成する木々

明るく風通しのいい境内は心地いいものです

明るく風通しのいい境内は心地いいものです