鵜森神社から近鉄四日市駅方向の「諏訪神社」へ。

上

上

中央通りから一番街商店街方向の眺め。

下

商店街は日中は人通りは少なく閑散とした状態ですが、夜に訪れると楽しそうな店が軒を連ねる。

駅から近い事もあり、仕事帰りに一杯ひっかけるには良い場所かもしれない。

商店街を抜けた先が諏訪公園、社頭へは公園前を右に進み、左右に続く旧東海道を左に進んだすぐ左。

旧東海道沿いの諏訪神社社頭。

旧東海道沿いの諏訪神社社頭。

左に縣社諏訪神社社号標(1917年寄進)、左右の常夜灯(1844年寄進)、中央に銅板で包まれた神明鳥居がある。

常夜灯後方に見える石造の柱は三輪鳥居の脇鳥居の様に見える、同様の柱は右側にもある。

上

上

左右に立つ石柱の上部に円形の穴が開けられており、左右の穴に丸木を通すものかもしれない。

下

社頭付近に諏訪神社例大祭「四日市祭」の様子を描いた解説が掲げられていた。

この祭りの起源は定かではないようですが、祭礼で使用する大山車に延宝7年(1679)の記録があり起源は更に遡るようだ。

永く受け継がれたこの祭りは空襲により大山車などを焼失、昭和から平成始めの衰退期を経て1997年(平成9)に再興された。

祭の様子は版画として刷られ、訪れた見物客の土産として売られていたようだ。

掲示されている版画は1900年(明治33)に刷られたもので、大入道やからくり人形、鯨船や鯨の張りぼてを担ぐ人の姿など描かれ、とても盛大で活気に満ちた祭りだったのが伝わってきます。

上の冠木門の構造はそうした祭礼を考慮した上での構造なのかもしれない。

祭神 建御名方神、八重事代主命

鎮座 建仁二年(1202)壬戌七月二十七日

歳旦祭 一月一日

祈年祭 二月十七日

夏越大祓 六月三十日

例大祭 十月第一日曜と前日(四日市祭)

新嘗祭 十一月二十三日

大祓 十二月三十一日

月次祭 毎月一日・十五日

境内社

山津見神社 祭神 大山祇命、他十柱

鎮座 明治四十一年二月一日

例大祭 八月第一日曜と前日

政成稲荷神社 祭神 倉稲魂命、他二柱

上

上

一ノ鳥居。

左右の柱の根元に石標があり、左に「百拝石」、右に「紀元二千六百年十一月 新田町」と刻まれた小さな石標がある。

下

鳥居から神橋、拝殿方向を眺める。

百拝石から拝殿までお百度詣りするための起点として立てられている。

新橋を渡ると左右に大きな神木の楠木が聳え、境内は左右に広がる。

この楠木は「市の樹木」にも指定されていると云う。

狛犬。

狛犬。

1856年(安政三)に寄進されたもので、横に並ぶ5基の灯篭の中には1850年(嘉永三)と刻まれたものもあつた。

上

上

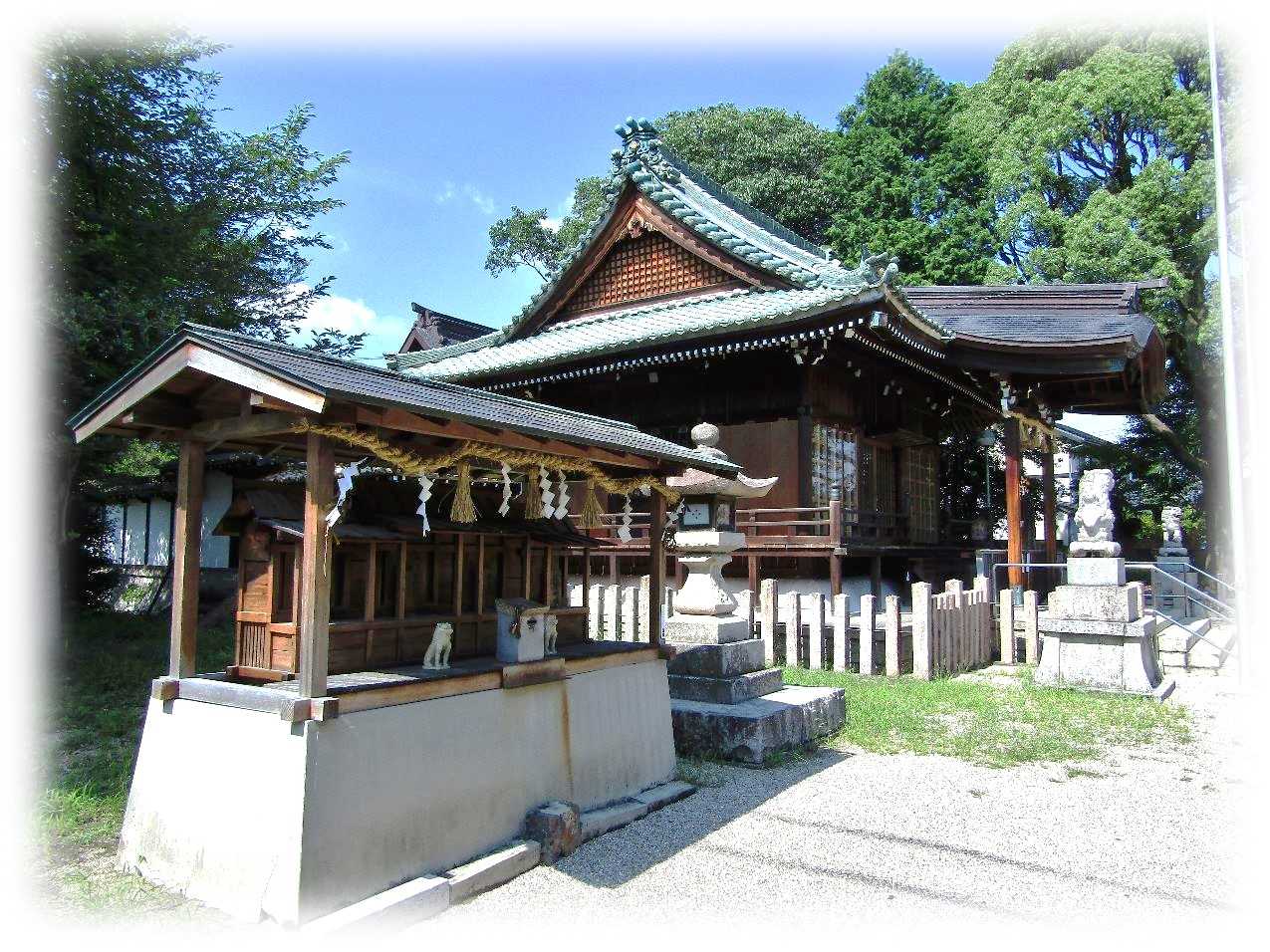

左右に広い境内、その左側に写真の社務所があり、現在の建物は1959年(昭和34)に建てられたもの。

瓦葺の入り組んだ屋根構造の入母屋造。

下

境内右手が政成稲荷神社、山津見神社等の摂・末社が鎮座しています。

手水舎。

手水舎。

境内右手にあり、手水石に「明治十二年(1879)一月魚屋中」と刻まれていた。

拝殿と境内社の天神社の鳥居。

拝殿と境内社の天神社の鳥居。

拝殿は瓦葺の入母屋の平入りで唐破風向拝を持つもので、現在の社殿は1951年(昭和26)に再建されたもの。

向拝の鬼の紋は梶?だろうか。

向拝の鬼の紋は梶?だろうか。

建物は目立つ飾りは少ないけれど、蟇股などに梶?の透彫りが入れられるなど拘りが見られた。

諏訪神社は鎌倉時代に信州諏訪大社の分霊をこの地に勧請したのが始まりで、四日市の歴史とともに歩んできた総産土神で、祭神は建御名方命と八重事代主命の2柱をお祀りする。

この拝殿から本殿にかけては深い杜に包まれよく分からなかったが、後方の諏訪公園側の社叢から僅かに流造の本殿と外削ぎの千木と鰹木の一部を見ることが出来た。

本殿も拝殿と同時期に再建されたようです。

諏訪神社は創建が古いだけに伊勢参宮名所図会や東海道名所図絵など多くに記録が残ります。

また江戸時代以後、四日市は東海道五十三次の宿駅として賑わい、社頭が旧東海道に面していたこともあって、多くの旅人が諏訪神社に参拝したと云われています。

拝殿右の天神社鳥居。

拝殿右の天神社鳥居。

奥に小さな二つの社が祀られていますが、拝所から先の立ち入りは禁止となっていました。

左の社は戎(えびす)祠

1865年(慶応元年)、事代主神社を勧請したのが起りとされます。

右の社が天神社。

勧請された時期や由緒の詳細は不明。

戦災で焼失した旧社の棟札に「奉遷宮天満宮 宝永五戊子年(1708)四月吉日」と記録があったと云い、焼失以前はここに社殿があったそうだ、現在の社殿は1930年(昭和5)に奉納されたもの。

境内右側の山津見神社。

境内右側の山津見神社。

石の神明鳥居(1891)の先は神池があり石橋の先が山津見神社。

鳥居脇の「堅磐橋」と刻まれた石柱。

鳥居脇の「堅磐橋」と刻まれた石柱。

「明治四十年(1907)八月十二日起工 九月二十五日落之 以賽三十七八年役之戦功 石工生川卯吉」「奉献 三重軍人義会 四日市支部」とあり、年代から察するに堅磐橋は日露戦争の戦果を記念して架けられたものか。

堅磐橋から山津見神社拝殿全景。

堅磐橋から山津見神社拝殿全景。

橋を渡ると境内は左右に広がりがあり、そこに山津見神社と政成稲荷社の社殿や伊勢神宮遥拝所などが纏められている。

山津見神社から政成稲荷社方向の眺め。

山津見神社から政成稲荷社方向の眺め。

手前は山乃神。

山津見神社。

山津見神社。

明治の合祀令により1908年(明治41)に氏子域の旧四日市・旧浜田地区に祀られていた48の社を移転・合祀をするため山津見神社として建てられたもの。

その他に神明社、津島社、八幡社、稲荷社、秋葉社、金刀比羅社、霊符社等の神々も合祀されているそうだ。

下

内部には複数の諏訪神輿が保管されていた。

四日市諏訪栄町の有志商店が中心となりこの神輿が作られたと云い、写真中央の神輿は1984年(昭和59)に完成したもの。

本殿などは外から窺うことは出来なかった。

伊勢神宮遥拝所。

伊勢神宮遥拝所。

堅磐橋を渡った右側の石鳥居の先に石柱(1963)が立つ。

政成稲荷社

政成稲荷社

祭神は倉稲魂命、大宮能売命、猿田彦命

創建は1853年(嘉永6)で伏見稲荷神社から分祀した屋敷神と祀られていたが、1860年(万延元年)に「正一位政成大明神」として当社境内に移遷したものとされる。

この稲荷は昭和の戦災において、周囲の堀や建物が全焼したにもかかわらず、当社の本殿は全く被災しなかったと云う。不思議な何かを持っている稲荷社。

政成稲荷社拝殿全景。

政成稲荷社拝殿全景。

拝殿を守護する狛狐は左が巻子、右は宝珠を口にしたもの。

災難よけ、万願成就の福徳稲荷大明神「まさなりさま」として崇敬されていると云う。

上

上

政成稲荷社の左に明治神宮遥拝所。

石柱は1936年(昭和9)に寄進されもので、この場所から明治神宮を遥拝します。

遥拝所から更に左に進むと西参道の鳥居がある、社号標は明治25年(1892)の寄進で「縣社 諏方神社」とある。

何の抵抗もなく「スワ」と読んでしまうが、よく見ると「訪」ではなく諏「方」、ごんべんが無い。

諏訪の略表記でこのように書くらしい。始めて知ったかもしれない。

この鳥居から西は諏訪公園となる。

左

左

園内北側に聳えるのは「誓之御柱」

明治政府の政治基本方針(五箇条の御誓文)を基に1934年(昭和9)に建立されたのだとか。

右

諏訪公園

園内には1929年(昭和4)に図書館(現在は諏訪公園交流館で登録有形文化財)として建てられた赤レンガ造りのレトロな建物が残っています。

青々とした芝生や噴水、ベンチもあり憩いの場的存在だろう、ところが今一つ残念な点が。

・何故だか異様にカラスが多く、鳩の如く園内を闊歩する姿はヒッチコックの世界観があった。

・芝生にペットの・・・

公園は元は諏訪神社の社地だったと云う、杜で区切られているとはいっても手入れされた境内と公園で見かけた光景のギャップが大きかった、たまたまそうだったと思いたい。

「諏訪神社」

創建 / 建仁二年(1202)壬戌七月二十七日

祭神 / 建御名方神、八重事代主命

境内社 / 戎祠、天神社、山津見神社、政成稲荷社

所在地 / 三重県四日市市諏訪栄町22-38

参拝日 / 2022/06/10

公共交通機関アクセス / 近鉄四日市駅から東へ徒歩10分程

鵜森神社から徒歩 / 北に15分程

関連記事 /

コメント(0) | コメントを書く

名鉄瀬戸線「三郷」駅から県道75号線を矢田川方向の南に向かう事10分程。

県道沿いに玉垣で囲われた神社が現れます、歩道沿いに社号標が立っていますが、社頭は更に南にあります。

写真は県道沿いの歩道から三郷方向の眺め。

井田「八幡神社」社頭。

社地の南側に明神鳥居があり、そこから奥の拝殿に向かい長い参道が伸びています。

周囲は住宅が広がり、神社の杜は今では貴重な存在かもしれない。

「井田八幡神社は、明徳年中(1390~1394年)にこの地の城主だった浅井氏が勧請創建したと伝えられる。

祭神は応神天皇(誉田別命=ほんだわけのみこと)を祀る。

八百万の神の中では最も広く人々に信仰され、安産の神として知られる。

平成7年10月吉日」

尾張旭市「歴史の散歩道ーふるさと尾張旭史跡めぐりー」で井田「八幡神社」について以下の様に紹介されていた。

「井田八幡神社は、明徳年中(1390~1394年)にこの地の城主だった浅井氏に勧請創建されたものとの言い伝えが残っています。

江戸時代には、井田村・瀬戸川村の両村の氏神として崇敬を集めていました。

一般的に、狛犬は木や石で造られますが瀬戸を中心とした東海地方では、陶器の狛犬がみられます。

一般的な狛犬は、神域を守る霊獣として境内におかれるものが多いですが、陶製狛犬は、村落の神社や一族の氏神に一族繁栄、商売繁盛、家内安全などが祈願されて奉納されたもののようです。

とあった。

併せて文化財の指定を受けた3対の狛犬についても紹介されていたので掲載しておきます。

ここに出てくる浅井氏の城とは、当地から南西10分程に位置する八反田公園にあったとされる井田城を指し、浅井玄蕃允が城主だったとされる。

発掘調査で遺構や出土品が発見されているという、現在は園内に城址の碑が立てられています。

伽藍全景。

左が社務所(無人)でその奥に手水舎、境内社、正面の拝殿から奥にかけて社殿が続く。

拝殿右側に造営記念碑が立てられ、後方に写真の皇紀2600年記念碑、御嶽神社と霊神碑がある。

玉垣の柱の傍に小さな陶製の狛犬が置かれている。

手水舎と深い緑色の体で立派な髭を持つ龍口。

入母屋瓦葺で長く突き出た唐破風向拝が特徴的な拝殿。

後方の幣殿と繋がっているのか今一つ分からなかった。

拝殿前を一対の狛犬が守護する。

寄進されたのは比較的新しい様で、毬と子を持ったよく見かける姿のもの。

拝殿正面。

向拝柱から先には進めず、手前の柵から参拝となります。

二つの鈴があるがそこに鈴紐はない。

社殿全体は比較的最近補修の手が入った様で傷みの少ない綺麗な外観を保っている。

拝殿左から境内社と社殿全景。

本殿域は高い塀で囲われ、本殿や本殿域の様子は見て取れなかったが、本殿は流造の様に見えました。

手前の覆屋には板宮造りの社が4社祀られ、左から津島神社、北野天満宮、熱田神宮、秋葉神社と祀られている。

神社を中心に西の井田村、東の瀬戸川村の両村の氏神様として崇敬されてきただけに、こちらを参拝すればすべてが揃っている。

境内社の前に置かれた陶製の小さな狛犬。

小粒な体で精一杯守護する狛犬は目鼻立ちが個性的で、存在感は拝殿前の面々や文化財の指定を受けた3対の狛犬に劣る事はない。

拝殿から社頭の眺め。

強い陽射しに濃い緑、夏の神社の光景だ。

因みに参拝者駐車場は見かけませんでした。

井田「八幡神社」

創建 / 明徳年中(1390~1394年)

祭神 / 応神天皇

境内社 / 御嶽神社、津島神社、北野天満宮、熱田神宮、秋葉神社

所在地 / 尾張旭市井田町1丁目218

参拝日 / 2022/07/20

公共交通機関アクセス / 名鉄瀬戸線「三郷」駅下車南へ徒歩10分