前回は北一色町川原地内に鎮座する金剛寺を紹介しました

今回は同じく北一色町山洞地区に鎮座する藤岡神社を掲載します

鎮座地までは車で移動する必要もなく

金剛寺の前を横切る県道350号線を東に越えて、田んぼの中の農道を歩いて行けば社頭に至ります

県道から東を見ると鳥居の姿も見えるはずです

あの鳥居まで徒歩5分もあれば辿り着ける距離にあります

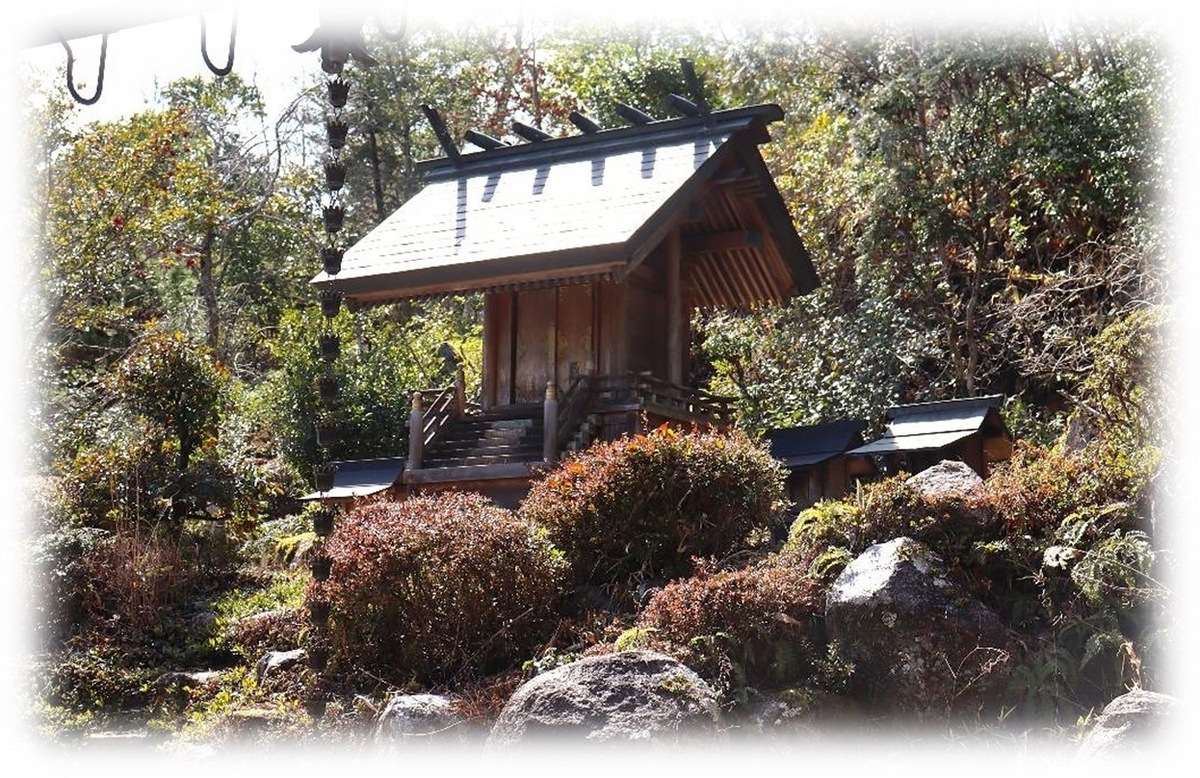

社殿は鳥居の先に見えている緑豊かな杜の中腹に鎮座します

杜の手前に靖国鳥居が建てられ、鳥居をくぐり飯野川に架かる神橋を進むと藤岡神社の社地になります

社頭から境内の眺め

鳥居右には「村社藤岡神社」社号標が立てられています

現在の藤岡神社は、かつて別の名前で呼ばれていた可能性があります

寄進年を確認するために社号標の表と裏を見る

上の写真は大正時代に寄進された社号標の「藤岡神社」と刻まれた表側

下の写真は社号標の裏側で社名は「八柱神社」と刻まれ社名が異なっています

新橋を渡ると杜の中に石段が現れ、その先に拝殿らしき姿が見えてきます

石段の左手に解説板らしき姿が見えます

解説板の内容は以下

「九等級 藤岡神社 旧指定村社

鎮座地

藤岡町大字北一色字山洞40番地

明徳4年(1393)、猿投「東の宮」の摂社「御子の宮」をこの地に遷す

「東の宮」の神主 武田恒家供奉して「八王子の宮」と称し、猿投山東方の総鎮守「小猿投」とも呼ばれた

明治五年八柱神社と改め村社となる

明治45年(1907)指定社となる

大正12年(1923)藤岡神社と改称

昭和63年(1988)に神撰所、平成12年(2000)に社務所新築

社殿

藤岡地区最古の神社本殿は二間社・流造・檜皮葺で希少性を誇っている

社殿等面積 64.77坪、境内坪数 1306坪

例大祭 毎年10月

神賑行事 飾献馬、棒の手演武、火縄銃奉納射撃、巫女舞

氏子数 208戸」とある

なるほど、社号標の社名の違いが腑に落ちた

それにしてもこの辺りの神社にはこうして詳細に書かれた由緒が多く、モヤモヤを晴らすのに調べる必要がなく個人的にありがたい

碑文から一部抜粋した内容

・一色の棒の手は織田家臣の本田游無が創始した流派「見当流」

・天文年間中根城築城時に地元民に祝意を表すために棒術を披露し、地元に広めた

・「見当流」は名古屋市内を中心に広まり、熱田神宮へも奉納、品野をはじめ尾張三河にも広まっていった

・豊田市八草・猿投町・足助町・藤岡町一帯で「見当流」が栄えている

・北一色の棒の手は明治4年生田芳蔵他3名にはじまり、氏神様の藤岡神社の大祭では献馬と共に奉納されている

顕彰碑から社殿の眺め

拝殿正面から見通した境内は広さを感じなかったが、こうして見るとかなり広い境内を持つ神社です

社殿は左に社務所、正面の一段高く積まれた本殿域に神門・四方殿・祭文殿・本殿と連なり、社殿右の斜面には境内社が祀られています

境内左の手水鉢、本殿後方の裏山から湧き出る御神水が注がれている

境内左から拝殿から顕彰碑方向の眺め

拝殿と書いてはみたものの、この佇まいから岩倉神社の農村舞台にも似ている

神門の前に建てられた四方殿の全体は見通せませんが、神楽殿や拝殿のような建物に見えます

境内右の境内社

手前の六社は左から金刀比羅社、秋葉社、稲荷社、津島社、若宮社、伊雑社が祀られています

その後方の斜面には朱の社と石の社、石標が幾つか立てられています

上は殉国之碑、下は覚明霊神

更に斜面を登ると上の写真の大己貴大神、少彦名大神と、石の祠がある

下は社名札がなく分からないが、この辺りは御嶽講の神域なんだろう

ここまで登ると本殿域を望めます

何れも新しいもので近年補修されているようです

四方殿は入母屋瓦葺の四方吹き抜けで、床板や縁板、屋根を支える柱と梁にも真新しい肘木が付けられています

藤岡神社の四方殿・祭文殿・本殿は令和4年(2022)に大改修が行われたようです

その際に棟札が見つかり、寛文11年(1671)頃の熱田の大工で猿投神社の社殿も手掛けた藤原朝臣中尾勘右衛門が、当神社の四方殿・本殿を建てたと記されています

また、祭文殿(赤い屋根)から明治43年(1910)の棟札など見つかったようです

豊田市内に鎮座する神社本殿としては、室町時代中期の足助八幡宮本殿を除くと、寛文6年(1666)の熊野神社本殿(月原町)、元禄15年(1702)の川原宮謁磐神社本殿(御蔵町)に次ぐ古いものとなるようです

山間の神社にありながら、八王子を祀るに相応しい立派な本殿です

接続する祭文殿は四方吹き抜けで入口側に格子戸が付いているようです

鬱蒼とした杜に包まれていながら、陽射しが降り注ぐ明るい境内です

それにしても拝殿の趣は農村舞台のように見えてなりません

調べて見ると豊田市には約31カ所の農村舞台が現存するようです

しかしその中に当神社の名は見られない事から、やはり農村舞台ではないようです

参拝を済ませ石段の降り口から鳥居方向を見下ろす

鳥居の先には田んぼが広がり、前方に金剛寺も良く見える

藤岡神社

創建 / 明徳4年(1393)

祭神 / 正哉吾勝勝建日天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、田心姫、湍津姫命、市杵島姫命

境内社 / 金刀比羅社、秋葉社、稲荷社、津島社、若宮社、伊雑社等

所在地 / 豊田市北一色町山洞40

金剛寺から徒歩アクセス / 県道350号線を越え田圃の農道を北上徒歩5分

参拝日 / 2024/03/07

関連記事 /

・『菩提山 金剛寺』豊田市北一色町川原

・『春埜山(はるのさん)神社』豊田市北一色町向谷

・『石清水八幡神社』豊田市足助町宮平

・『神宮山 十王寺』豊田市足助町宮平

・『足助八幡宮』豊田市足助町宮ノ後

・『足助神社』豊田市足助町宮ノ後

・『西中金駅舎・岩倉神社・岩倉神社農村舞台』豊田市中金町平古

・豊田市足助町飯盛「カタクリ群生地 開花状況」