高架が西陽を遮り、日暮れの訪れが尚更早く感じます

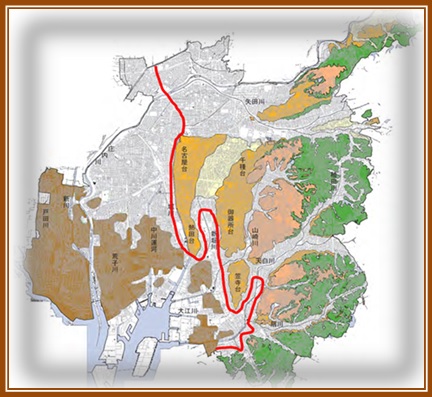

米の収量を上げるため自然と人の鬩ぎ合いの最前線でもあった場所です

南区の長三郎(ちょうざぶろう)新田の郷土碑解説によれば以下

江戸時代の1696年(元禄9)に熱田伝馬役人が熱田宿駅伝馬の助成を目的に開発、新伝馬新田と呼ばれた

たびたびの地震、高波、暴風に修築費用がかさみ、1714年(正徳4)熱田材木町江戸屋長三郎が譲り受けた事から、のちに「長三郎新田」と呼ばれるようになった

今や田んぼはなく、電車や新幹線、住宅が広がり、昔この地がその様な場所であった事を覗う事すらできません、唯一人名のつく地名に名残りを残すくらいです

もとは愛知郡伝馬町から始まり、江戸時代は熱田村の一部

この地は旧東海道沿いにあったことから、1601年(慶長3)に宮宿(熱田宿)と隣の今道が共に伝馬役に任命されます、その際に両者は一つになり伝馬町と称したのが町名の由来

伝馬とは公的な人・情報・物資を迅速に移動させる事を目的として、街道の宿場に馬を常駐させる制度「伝馬制」を指します

各宿場にはその任に就く伝馬役人が置かれます、昔は宿場で馬を乗継いで移動時間の短縮を図った訳です

今で言えば馬の駅伝みたいなもの?

1878年(明治11)愛知郡熱田村の一部より、伝馬町が成立します、1889年(明治22)町村制施行・合併に伴い、愛知郡熱田町大字伝馬と変わります

そして1985年(昭和60) 南区伝馬町は同区内田橋二丁目となり消滅します

当時この場所は伝馬町だった事から、伝馬神明社と呼ばれることになります

龍の口から絶え間なく清水が注がれ澄んでいます

鳥居左側には新田開発の歴史を伝えるもの、神社由緒の刻まれた碑などが纏められています

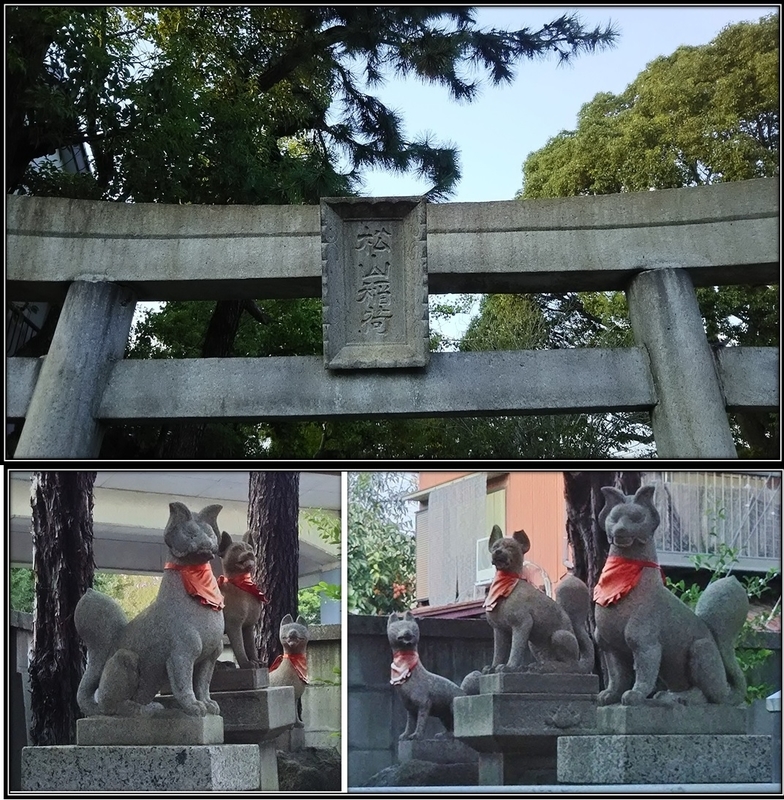

一の鳥居に掲げられた社号額、この規模で二の鳥居まで構えています

下段

奉納鳥居をくぐりると社前で狐達が集団で祀られています、若干狐としてアピール不足な方も見えます

いつ頃奉納されたのか確認できませんでしたが、風化の度合いから見ると狛犬と同時期でしょうか

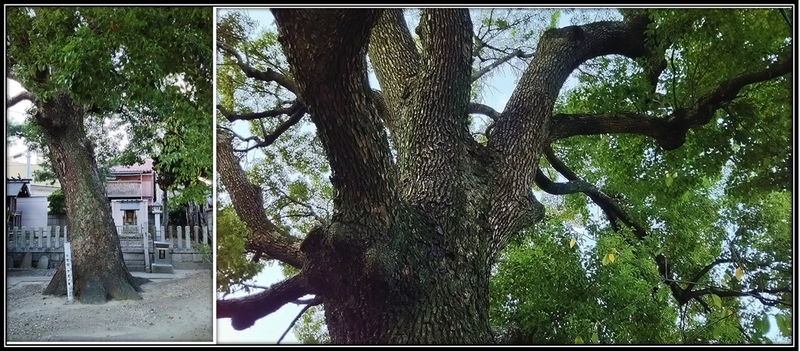

鳥居から続く参道のほぼ中央に御神木でしょうか?

楠木の巨木が聳えています

右から天王社、神明社、松山稲荷が綺麗に並んでいます

天王社と松山稲荷の創建時期ははっきりしない、遷座に伴い合祀を繰り返し現在の形になったのでしょう

下段

天王社前に置かれた3つの石、何か謂れでもあるのか?良くわかりません