少彦名神社から東の久屋大通りを越え徒歩10分前後、泉町のビル街に左右を壁の様にビルに挟まれ、北向きに社頭を構える金刀比羅神社が鎮座地します。

社頭光景。

ビルの連なる並びに歯抜けの様に金刀比羅神社の幟旗がはためき、木造明神鳥居と大きな楠が聳えています。

南北に長い社地で、社頭には狛犬と金刀比羅神社社標、鳥居の先の右に神馬と左に境内社が祀られている。

参道右に手水舎があり、その先は神楽殿と東向きに建てられた拝殿、本殿、正面奥に社務所が主な建物。

金刀比羅神社解説は以下。

「久屋町にあった医王山全泉庵の境内に、文政2年(1819)に建立された社(猿猴庵日記)で金毘羅社・金比羅羅宮とも。

祭神は大物主命。

戦前は、例祭で琴平丸と呼ばれた山車と他一両を出していという。

台尻の礎石と伝えられる石は、久屋大通公園に現存する。

全泉庵は江戸時代初期に清州から移転した曹洞宗の寺で、文政年間(1818〜30)に、瑠璃光寺と改称した(金麟九十九之塵 他)。

本尊は盗人に大音声を発したという逸話を持つ薬師如来。

明治初年に廃寺。」とある。

「久屋町にあった医王山全泉庵の境内に、文政2年(1819)に建立された社(猿猴庵日記)で金毘羅社・金比羅羅宮とも。

祭神は大物主命。

戦前は、例祭で琴平丸と呼ばれた山車と他一両を出していという。

台尻の礎石と伝えられる石は、久屋大通公園に現存する。

全泉庵は江戸時代初期に清州から移転した曹洞宗の寺で、文政年間(1818〜30)に、瑠璃光寺と改称した(金麟九十九之塵 他)。

本尊は盗人に大音声を発したという逸話を持つ薬師如来。

明治初年に廃寺。」とある。

寺の守護神として讃岐の金毘羅さんを勧請・創建した。

創建当時の祭神は金毘羅大権現をお祀りしていたのだろう、やがて明治を迎え、神仏分離令により寺は破却の道を辿り、守護神は大物主命となり金刀比羅神社が残り久屋町の氏神として崇敬され、村社に列せられていったようです。

金刀比羅神社(瑠璃光寺)については複数の地史にも記録が残り、「本尊は盗人に大音声を発した」という逸話は尾張史にも記されていました。

春日井郡阿原村の常安という人の持仏だったが、薬師如来像は盗難に遭い、薬師如来像に大声でどやされた盗人は、不気味な像を置き捨て逃げ去ったものが瑠璃光寺に安置されたという。

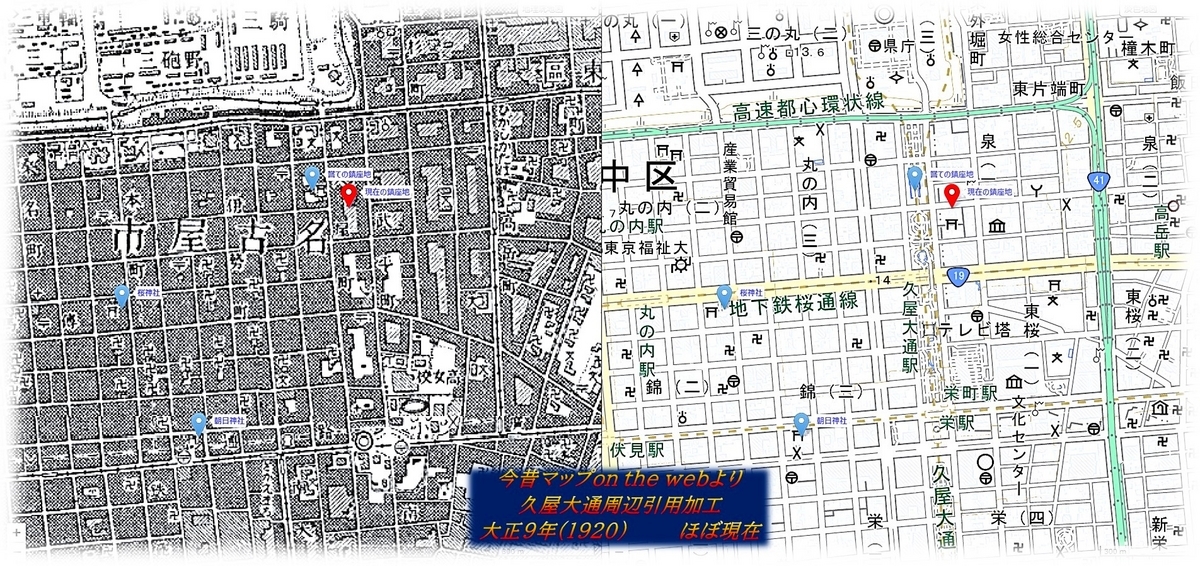

上は久屋大通りが作られる以前、大正時代の鎮座地と周辺の変貌。創建当時の祭神は金毘羅大権現をお祀りしていたのだろう、やがて明治を迎え、神仏分離令により寺は破却の道を辿り、守護神は大物主命となり金刀比羅神社が残り久屋町の氏神として崇敬され、村社に列せられていったようです。

金刀比羅神社(瑠璃光寺)については複数の地史にも記録が残り、「本尊は盗人に大音声を発した」という逸話は尾張史にも記されていました。

春日井郡阿原村の常安という人の持仏だったが、薬師如来像は盗難に遭い、薬師如来像に大声でどやされた盗人は、不気味な像を置き捨て逃げ去ったものが瑠璃光寺に安置されたという。

栄を南北に伸びる久屋大通は、戦災以後の復興事業で作られたもので、当初の金刀比羅神社はこの久屋大通りに鎮座し、事業に伴い現在地に遷座したもの。

左の大正時代の地図には赤い現在地のマーカーの横に鳥居の印が描かれています。

「台尻の礎石と伝えられる石は、久屋大通公園に現存」については、少彦名神社から金刀比羅神社へ移動の途中、久屋大通公園を歩いて見たがパッと目に礎石は見付られなかった。

石造りの鳥居にはない、木目が現れた質感は温もりがあっていいものです。

鳥居後方の右に名古屋十名所の石標と百度石があります。

敷地内の社務所では塾を開かれているようで、そちらに通う子供達の愛車置き場になっています。

こちらも以前は現在の久屋大通に祀られていたもので、当時の社地は現在に比べるとかなり余裕があったと思われます。

現在の社殿は昭和35年(1960)に遷宮以降、令和2年(2020)に氏子並びに崇敬者の寄付により大規模修繕が行われたもの。

拝殿側面から見ると、限られた敷地を生かすため、一間を土間にして拝所にし、その先を壁で囲ったもので、参道の狭さを感じさせない造りになっています。

とはいえ、正面から拝殿全景はもちろん、本殿の姿も捉えきれません。

上

「錨が安置された碑は「金刀比羅神社御祭神は大物主命です。

大物主命は広く万物の主たる神である事を称えた神名です。

海上の守護神で福徳円満、産業・文化など全ての人々の平安と繁栄を司る神さまです。

錨は海事「御祭神」を象徴する意匠として祀りました。

戦前の金刀比羅神社境内に大型の錨が設置されてあり、再び祀る事になりました」

下

神楽殿と拝殿の間に戦没者の碑が建てられていました。

吊燈籠には当然丸金。

通りは陽光が降り注ぎ明るいけれど、ビルの谷間の境内の燈籠は既に明りが灯されています。

普段はこちらに安置され、毎月10日になると右の大黒様の椅子に置かれます。

小槌を摩ると良縁、開運、厄除。

頭は受験必勝、学業向上。

おなかは安産、子宝。

たわらを摩ると出世、土地守護、家内安全。

福袋は金運、商売繁盛。

手は勝運、芸事上達、足は旅行、交通安全。

持病のある方は患部にあたる大黒様の体を摩る事で回復するという有難いもの。

…外は明るい。

少彦名神社から徒歩 / 東に向かい久屋大通りを越え徒歩10分前後

関連記事 /